打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 文/程泰宁 中国工程院院士

克日,中国工程院院士、闻名修建师程泰宁撰文,阐述中国修建。

张锦秋计划的陕西汗青博物馆

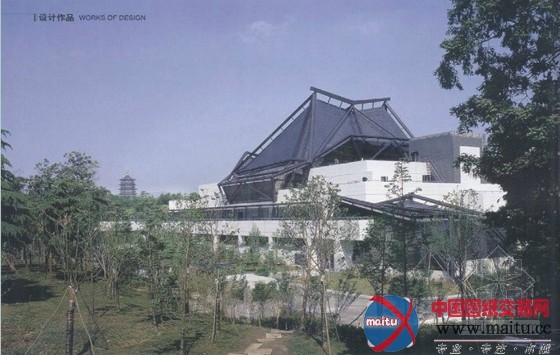

程泰宁计划的浙江美术馆

比来几年来,跟着都会道孔的巨大年夜转变和一座座新修建的拔地而起,如何连续并立异本土修建特色的问题,日趋凸显出来。一个尽人皆知的征象是:20年来,西方修建师“占据”中国高端计划市场已成为一道天下罕见的奇特风景,他们的作品和大年夜量跟风而上的仿造品充满大年夜江南北——“千城一面”与中国特色的缺掉已引发愈来愈多的存眷。

修建立异的思惟停滞

评价尺度的同质化、西方化

“千城一面”和文化特色的缺掉,反应了当前修建计划范畴中的诸多问题,但我更乐意把它看作一种社会文化征象。而评价尺度的同质化、西方化,则是产生这类征象的根来源根底因。长期以来,中国文化“破旧有余立新不敷”,在中国当代文化还没有构成本身的体系的环境下,人们等闲在文化交换碰撞中掉语。以修建范畴的创作来看,多年来西方风行甚么,中国也风行甚么:当代主义、后当代(其典范表现是所谓“欧陆风”)早已走红中国;当下,解构“超三维”又成为一种“时髦”,盖里、扎哈成了一部门人的“偶像”——在修建创作中以他人之新为新,已成为一种惯性思惟,令人感慨和无奈。

与此相对应的,是对中国文化贫乏充足的自觉和自负。虽然比来几年来跟着中国经济的崛起,在文化界包含修建界谈“中国特色”的人多了起来,但仍然是赶时髦者众,当真思虑者少。甚么是“中国元素”、“中国特色”在许多民气里仍然是一个疑问——中国文化=传统文化=封锁保守的这类熟谙,常常在不自觉中表现出来。“路在何方”?起码对中国修建师来讲,这仍然是一个没法躲避的问题。

别的,行政的过分介入和商业的不良导向,使很多修建师一向在看他人神采做计划。同质化的文化导向和低俗的审美意见意义,也使得一些有创见的中国修建师在创作中步履艰巨,他们的“中国摸索”很难获得社会的充分认同,就如丹纳在他那本闻名的《艺术哲学》中所说,“大众的思惟和社会风气的压力给艺术家定下了一条发展的路,不是压抑艺术家,就是逼他转变方式”。

要转变目前这类由评价尺度同质化所带来的“千城一面”,和本土文化特色缺掉的近况,既须要中国修建师的自觉、自强,也须要全社会特别是相干领导部门的存眷和反思。

修建立异的思惟根本

文化的自觉与自负

评价尺度的同质化、西方化与对中国文化贫乏自觉、自负,是一枚货币的两面。是以,对中西文化的汗青、现在和将来有一个根基的思虑和掌控,并在此根本上建构本身的文化不雅,对修建创作非常首要。

我们须要动态地、全面地舆解中西文化的发展过程和特质。从中国汗青上看,传统文化中虽有“天稳定道亦稳定”这一封锁保守的一面,但它更是一个多元走向、动态发展的庞杂体系,在悠久的中国文化发展过程中,产生了极其雄厚、极具活气的哲学思惟,至今仍闪现伶俐的火花,给环球的科技与文艺立异以首要开导。日本首位诺贝尔物理奖得主汤川秀树曾在《创作发明力与直觉》一书中,专门阐述了东方思惟——直觉,对科技立异的特别感化,并以很大年夜篇幅阐述庄子思惟对他研讨的庞大年夜影响。我也常说:现在许多人浏览西方修建师的创作发明才能,其实我们传统文化所包含的创作发明性,远超出我们的想象——2000多年前庄子《逍远游》中所表现出来的天马行空般的创作发明性思惟,至今让人赞不绝口。

汗青上的实践已证明:只要我们调剂心态,积极在当代语境下对中国传统文化举行深度发掘,便可以找到过往未曾发明的闪光点,为构建新的中国修建文化供应有力的支持。只看到中国传统文化悲观的一面,低估乃至否定其文化代价是单方面的,也是不明智的。

反不雅西方,“以阐发为根本,以报酬中心”的西方当代文化鞭策了西方社会的发展,也影响了天下文化的走向。但近两三百年来,西方文化与社会发展的抵触也日趋凸显,对天下文化的将来,许多学者都熟谙到:虽然天下是“平”的,但文化的差别性总会存在。天下文化的多样性,是日趋提高的人类的共同请求,也是文化发展的客不雅规律。

可以说,当前东西方文化正在重构,我们在如许一个文化大年夜背景下思虑中国当代修建的近况和将来,才有大概走出评价尺度同质化、西方化的怪圈,使我们具有更加开阔的视野,建立起对本身文化的自觉和自负——这恰是我们摸索中国当代修建立异的思惟根本。

修建立异的思惟预备

澄清几个思惟误区

安身本土,举行跨文化的对话,这是中国当代修建发展的必由之路。而做到这一点,须要重点存眷以下三个问题:

起首,要在当代化、环球化的语境下解读传统。对包含中国修建师在内的许多人来讲,传统与当代,仿佛是一对难明的结。在创作中如何借鉴传统,已成为我们长期以来挥之不往的困扰。其实,从底子上说,当代与传统是两个完整不合的时空观点和文化观点,传统将跟着社会的发展而连续,但当它与当代社会发展相契应时,传统文化就已升华为一种新文化。当代中国文化源自传统,又不合于传统。以修建论,离开了当代的糊口体例、出产体例,特别是当代人的文化抱负和审美取向,笼统地讲传统,是没成心义的。

其次,要从修建本体解缆解读西方当代修建。西方当代修建是一个相互抵触的多样化的综合体,有益的履历和思惟常常包含在与时轻贱行者仿佛完整相反的流派当中。是以,把风行一时的流派当作是西方修建的悉数,既不符合究竟,也不利于创作。更要看到,近几十年来,西方文化呈现了一种从寻求来源根底,慢慢转而寻求“图象化”的偏向。在这类社会背景下,艺术中的反理性思潮流行,有些艺术家就觉得“只有作品的情势引发人们的诧异时,艺术才有性命力”,“粉碎性即创作发明性、当代性”——对此类哲学和美学不雅点对当今西方修建,和对目前中国修建创作所产生的影响,我们要有复苏的领会和熟谙——修建不是纯艺术,一味夸大年夜“视觉打击”而忽视修建本体,修建就会沦为背景或装配艺术,从而掉往它的魅力和代价。

传统≠中国,当代≠西方。中国修建的将来在“火线”,而不在“西方”或“后方”。我们的目标是在跨文化对话的根本上,摸索“当代”和“中国”的契合,力求有所冲破和立异。这是一个很有挑衅性的过程,我国有很多修建师已从不合标的目标做出了本身的摸索,应当正视。

当前,一波新的城镇化扶植飞腾或许即将到来。假定说,我们在过往的都会扶植中已留下了“千城一面”和中国文化特色缺掉的遗憾,那么,在新一波扶植飞腾中是不是应当往弥补这一遗憾呢?要知道,修建不是时装,时装可以在风行过后被丢弃,而修建一旦建成,就将存留几十年乃至几百年,我们的后代将会从这些修建中领会21世纪中国的汗青和文化——我们莫非可以或许持续以那些从西方引进、摹拟而来的修建,往表达新世纪中国的汗青文化吗?面对汗青,我们都需意想到本身的义务。